今回は太陽電池について調査を行いました。

2024年5月、経済産業省が主導して、「次世代型太陽電池の導入拡大及び産業競争力強化に向けた官民協議会」が開催されました。本協議会は次世代型太陽電池と言いつつ、実質はペロブスカイト型太陽電池に焦点を当て、その普及を狙って官民が協力し合うものです。官民(民はほとんどが大企業)で174団体が参加しており、ペロブスカイト型太陽電池に対する国全体からの高い期待を感じます。

そんなペロブスカイト型を含め太陽電池に注目が集まっているいま、改めて太陽電池について、研究開発と社会実装という観点から、これまでの歴史と現状に関する調査を行い、スタートアップのご紹介もしながらまとめていきたいと思います。

(Source: ChatGPTで筆者が作成)

太陽電池の仕組み

太陽電池は、太陽光(光エネルギー)を電気エネルギーに変換する装置です。産業技術総合研究所(産総研)の解説ページによると、真夏の正午の太陽光は1m2あたり約1kWものエネルギーを持っており、この莫大なエネルギーを効率的に電気変換できれば、クリーンエネルギー供給の観点で大きなインパクトになります。

吸収した光エネルギーを電気変換する部分には、主に半導体が使用されます。太陽電池に太陽光がぶつかると、太陽電池を構成する物質の電子が光エネルギーを吸収します。光エネルギーを吸収して励起された電子を太陽電池内部の半導体が選別し、外部の電気回路に送り出します。送り出された電子は、外部回路でエネルギーを発散させてから太陽電池に戻ります。

上記のプロセスでいう「エネルギーを持った電子を取り出す」部分を担う半導体が、変換効率(光エネルギーの何%を電気エネルギーに変換できるか表す指標)を左右するため、もう少し細かくご説明します。

まず、太陽電池の半導体は、一般的にp型とn型を積み重ねた構造になっています。p型半導体は、半導体材料に特定の元素を加えてプラスの電荷を持つ正孔(空隙)が多くなるように設計された半導体です。例えばシリコンにホウ素を混ぜると、ホウ素はシリコンよりも電子が1つ少ないため、結合時に正孔(穴)ができます。なお、pはpositive(ポジティブ)の頭文字です。

n型半導体は、半導体材料に特定の元素を加えマイナスの電荷を持つ電子が多くなるように設計された半導体です。例えばシリコンにリンを混ぜると、リンはシリコンよりも電子が1つ多いため、余分な電子が自由に動けるようになります。なお、nはnegative(ネガティブ)の頭文字です。

p型半導体とn型半導体を重ね合わせると、重ね合わせられた領域で、n型半導体からp型半導体に電子が逃げ出し、正孔と打ち消し合いが起こります。n型半導体は電子が減少してプラスに帯電し、逆にp型半導体は電子が増えてマイナスに帯電します。こうして接合部分に「内部電界」と言われる層が生まれ、この層がさらなる電子の移動を妨げるように働きます。

光が当たると、接合部の半導体の電子が光エネルギーを受け取って元の位置から抜け出し、自由に動ける状態になります(その電子がもともといた位置には正孔が残る)。光エネルギーによって生成された新たな電子(マイナスの電荷を持つ)と新たな正孔(プラスの電荷を持つ)は、内部電界の働きもあってそれぞれの電荷が多く存在する側(電子はn型半導体へ、正孔はp型半導体)へ移動します。それぞれが電極に到達すると電子が外部回路を通じて流れ、電流が生成されます。

少し長くなってしまいましたが、簡単にまとめると、これが一般的な太陽電池の仕組みです。

太陽電池の種類

太陽電池の大まかな仕組みをご紹介しましたが、太陽電池は、用いられている材料や構造によって、さまざまな種類に分けることができます。材料による分類が最も体系的に全体像を理解できそうなので、今回は材料の観点から分類してみます。

まず、大きくシリコン系、化合物系、有機系と分けられます。

(1)シリコン系

シリコン系の中には、バルク結晶を用いる結晶シリコン系と、薄膜を用いる薄膜シリコン系が存在する。

(1-1)結晶シリコン系 結晶シリコンは最もよく使われている太陽電池用半導体材料で、大きく分けると、単結晶シリコンと多結晶シリコンがある。

(1-1-a)単結晶シリコン 高純度のシリコンを融解し、種結晶(結晶成長の過程において基準となる結晶)を用いながらゆっくり冷却することで単一の結晶構造を形成したシリコン。変換効率が20〜25%と高い一方で、製造コストも高いのが特徴。

(1-1-b)多結晶シリコン シリコンを融解し、種結晶を用いずに冷却することで形成される多結晶構造のシリコン。結晶構造が不均一で、多くの結晶粒の集合体である。変換効率は15〜20%と単結晶シリコンには劣るものの、コストもその分下がり、太陽電池のように量産されるものに向いている。

(1-2)薄膜シリコン系

(1-2-a)アモルファスシリコン 薄膜の代表例がアモルファスシリコン。アモルファスとは結晶構造を持たないという意味で、シリコンを蒸着や化学気相成長法で基板に薄く成膜して製造される。大量生産しやすく、コスト競争力もあり、軽量でフレキシブルな太陽電池をつくりやすいという強みを持つ一方、薄いからこそ劣化しやすく、また変換効率が6〜10%と単結晶シリコンはもとより多結晶シリコンに比べても劣る点が課題。

(1-2-b)微結晶シリコン アモルファスシリコンに似た方法で成膜し、一部が結晶化した構造を持つシリコン。アモルファスシリコンよりはやや変換効率が高いと言われている。

(2)化合物系

化合物系の中には、大きく分けて、III-V族・CdTe系・CIGS系がある。

(2-1)III-V族 ガリウム(Ga)・インジウム(In)等のIII族元素と、ヒ素(As)・リン(P)等のV族元素を重ね合わせた構造を持つため、III-V族と呼ばれる。バンドギャップ(結晶中で電子が存在できない領域)の異なるp-n接合層を積層することで、広範囲の太陽光スペクトルを吸収し電気エネルギーに変換できるのが強み。材料・製造コストが高く、量産には向いていないが、広範囲の太陽光スペクトルを吸収するため変換効率が30〜40%と高く、人工衛星や宇宙探査機等に用いられている。

(2-2)CdTe系 カドミウム(Cd)とテルル(Te)を主要材料とするため、CdTe系と呼ばれる。非常に薄いCdTe層を基板の上に成膜することで製造される。CdTeは高い光吸収係数を持ち、薄い層で多くの光を吸収できるため、材料コストがそれほどかからないうえ、温度変化や紫外線に対する耐性が高く、長期間にわたって安定した性能を発揮すると言われている。一方、カドミウムは有害性懸念があり、またテルルは希少金属で価格・供給の観点で課題となる点を指摘されることが多い。

(2-3)CIGS系 文字通りシーアイジーエスと読み、これは銅(Cu)・インジウム(In)・ガリウム(Ga)・セレン(Se)の頭文字をとったもの。シリコンに代わって、これらに代表される元素を配合することで半導体性能を出すが、高い光吸収係数を持ち変換効率が比較的高い(15〜20%)のが特徴。また、基板の上に薄膜層を形成するため、フレキシブルな太陽電池にも応用が可能。

(3)有機系

有機系の中には、色素増感型・有機半導体・ペロブスカイト型がある。

(3-1)色素増感型 まず1番に、他の太陽電池がおおよそ前章で説明した発電原理に基づいているのに対して、色素増感型は異なる原理で動作する点がポイント。透明導電性ガラスを通過した太陽光を吸収して励起状態になった色素分子内の電子がナノ粒子層に突入し、ナノ粒子層を通じて導電性ガラスに伝達されて電流を生む。電子を放出した色素分子は、電解質中のヨウ化物イオンから電子を供給され、再び光を吸収できる状態に戻る。色素分子にはルテニウム錯体色素や有機色素等、ナノ粒子層には酸化チタン(TiO2)が用いられることが多い。色素増感型は、変換効率が5〜10%とシリコン系に比べて低く、一部微弱な電力を必要とするシーンでは実用化されているのかもしれないが、全体的にはまだ研究開発フェーズにある太陽電池である。メリットとしては、比較的低コストで製造可能であること、また柔軟性や色彩の自由度が高い点にある。さらには屋内の光環境で発電効率がよいとされており、太陽光が直接届かないエリアでの活躍が期待されている。

(3-2)有機半導体型

通常導電性を持たない有機物の中で半導体の性質を持つものが有機半導体である。通常の太陽電池でいうp型に相当するのが「電子供与体」、n型に相当するのが「電子受容体」で、両者を組み合わせて用いる。溶液の塗布や印刷によって大面積の薄膜を安く製造することができるのが強みである一方、変換効率はまだ5%前後と向上が期待されるところ。

(3-3)ペロブスカイト型

ペロブスカイト構造の物質を光吸収層に用いる太陽電池。2009年に日本の研究グループによって発表され、2012年に変換効率が10%を超えてから、世界中で研究開発が加速している。本電池については、変換効率が結晶シリコン系に迫る勢いで成長していることもあり、次章で深掘りする。

新型太陽電池の大本命?ペロブスカイト型太陽電池

前章でご紹介した通り、太陽電池にはさまざまな種類があります。シリコン系は汎用的に、化合物系はコスト・耐久性の観点から限定的な用途で、それぞれ実用化が進んでおり、研究開発フェーズにあると言えるのが有機物系です。

その中でも、特に日本で期待感が高く、研究開発が進んでいるように思われるのがペロブスカイト型太陽電池です。なぜ日本における期待感が高いかというと、そもそもペロブスカイト型太陽電池の研究が加速したきっかけをつくったのが日本の研究チームだったためです。具体的には、2009年に桐蔭横浜大学の宮坂教授らが、ABX3(追って説明します)構造のペロブスカイト結晶を光吸収層に用いた太陽電池で発電できることを発見したのがきっかけです。

そもそもペロブスカイト(perovskite)とは、ドイツの鉱物学者 グスタフ・ローゼ氏が発見した鉱物の名前です。この鉱物はチタン酸カルシウム(CaTiO3)の結晶構造を持ち、ローゼ氏が敬愛するロシアの鉱物学者ペロフスキー氏にちなんで、ペロブスカイトと名付けられたそうです。このペロブスカイトの結晶構造をペロブスカイト構造といい、この特徴的な構造を持つ材料を用いた太陽電池がペロブスカイト型太陽電池です。

先ほど、ABX3という化学式を出しましたが、Aは立方体の頂点、Bは立方体の中心、Xは立方体の各面の中心(内部にある正八面体の各頂点)を表しています。一般的に、Aには1価の陽イオン、Bには2価の陽イオン、Xには1価のハロゲン陰イオンが配置されます。下図の例では、Aにメチルアンモニウム、Bに鉛、Xにヨウ素が入っています。

上記はあくまで一例であり、ペロブスカイト構造をとる材料の組み合わせは何パターンもあります。応用物理学会のサイトによれば、理論的には600種類以上あるそうです。この組み合わせを変えることでバンドギャップおよび光吸収特性を調整し、さらに変換効率を向上させることができる可能性があります。

ペロブスカイト化合物を用いた太陽電池の構造は以下のようになっているのが一般的です。太陽光が当たってから電流が流れるまでのプロセス自体は冒頭で説明したものとほとんど同じで、ペロブスカイト層で生成された正孔と電子が、それぞれの輸送層を経由して裏面電極・透明導電膜に届きます。

宮坂教授らの発表当時、ペロブスカイト構造を持つヨウ化鉛メチルアンモニウム(CH3NH3)PbI3は、色素増感型太陽電池の光増感剤の代わりに用いられ、その時の発電効率は3.8%でした。実用化に向けたブレークスルーとなったのが2012年のことで、オックスフォード大学の研究グループが10%以上の変換効率を示すペロブスカイト型太陽電池を発表しました。

ペロブスカイト型太陽電池の強みは、なんといってもペロブスカイト結晶の光吸収性が高いことです。薄膜でも十分に光を吸収できることから、フレキシブルな太陽電池を製作することができます。また150℃以下の低温でも成膜可能なため、大規模な設備が不要で製造コストの観点でも競争力があります。2012年以降は材料の改良も進み、研究レベルではシリコン系太陽電池同等(20〜25%)以上の変換効率まできています。

宇宙線に対する耐性も強く宇宙環境での利用も期待されるペロブスカイト型太陽電池ですが、一方で課題として指摘される点もあります。例えば、湿度・酸素・熱に対して敏感で劣化が進みやすいこと、環境や人体に有害な鉛が用いられていること等です。次章でもご紹介しますが、特に耐久性については、実用化にあたって課題として指摘されることが多いようです。

太陽電池の研究開発と社会実装の現状

ここ数年、毎年のようにペロブスカイト型太陽電池に関するニュースが飛び交っていますが、2024年に入ってから、ペロブスカイト型太陽電池の研究開発・社会実装が進んでいることを表すニュースがいくつも報じられています。

例えば、2024年2月には物質・材料研究機構(NIMS)から、実用環境に近い60℃の高温雰囲気下で1,000時間以上の連続発電が可能なペロブスカイト型太陽電池を開発したという発表がありました。この研究では、ペロブスカイトのAサイト(ABX3のAの部分)に「有機アミン類」を採用したことで疎水性が高まり、外気中で安定的に存在できるようになったそうです。

また、キャノンからペロブスカイト型太陽電池の耐久性を向上させるための高機能材料が発表されました。具体的には、ペロブスカイト層と正孔(ホール)輸送層の間に高機能材料を挟むことで、変換効率を維持したまま、100〜200nmという従来の何倍もの厚さでペロブスカイト層を被覆することができるそうです。

今回は細かい部分を割愛しますが、上記以外でもさまざまな企業が研究開発を進めています。国内では、特に積水化学工業が量産をリードしていると言われており、すでに30cm幅のペロブスカイト型太陽電池(フィルム型)を連続生産できるところまできています。現状30cmのものを、今後は1m幅にしていく部分で難しさがあり、研究開発を進めているようです。

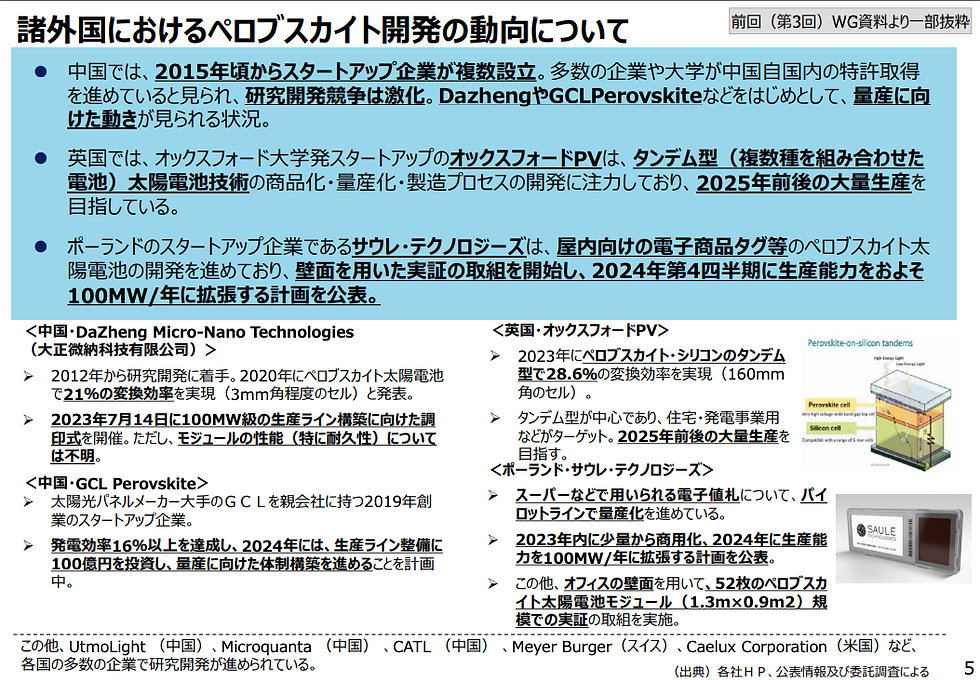

また、海外の動きも活発です。特に、中国はペロブスカイト型太陽電池に関する特許申請数が世界最多になっており、以下のスライドには書かれていませんが、韓国も研究が盛んです。

太陽電池関連スタートアップ

最後に、太陽電池関連スタートアップのご紹介をして、本レポートを締めくくりたいと思います。まず、国内でペロブスカイト型太陽電池関連の事業を手がける企業は決して多くありません。

まず1社目が、株式会社エネコートテクノロジーズです。同社は2018年に設立された京都大学発の企業です。同社は、2010年からペロブスカイト型太陽電池の研究を進め現在は京都大学化学研究所教授を務める若宮教授と、京都大学で同級生だった加藤氏が共同設立しました。ニュース記事は多い一方で技術的な細かい部分はあまり情報が同社ですが、再現性高く、高い変換効率を誇るペロブスカイト型太陽電池および原材料の開発・製造・販売に強みがあるそうです。累計約68億円調達しており、投資家にはVCのほかに日本ガイシ・日揮・サンケイビル等の事業会社が並びます。

2社目が株式会社PXPです。2020年に神奈川県で設立された同社は、ペロブスカイト/カルコパイライトのタンデム太陽電池を開発しています。カルコパイライトとは赤外光の発電が得意な特徴的な構造を持つ化合物で、ペロブスカイトと組み合わせることで30%を超える高い効率が期待できるそうです。

なお、タンデム化とは、効率を上げるために吸収する波長が異なる光電変換層を積層することです。

先ほど経産省のスライドにも書かれていた通り、海外勢はここでは挙げきれないくらい多くの企業がありますが、いくつか頻繁に名前が挙がる企業を2社ご紹介します。

まず、2014年にポーランドで設立されたSaule Technologies(サウールあるいはサウレと読むようです)は、2021年に世界初となるペロブスカイトセルの量産ラインを立ち上げた企業として有名です。同社はポーランドのヴロツワフ市でペロブスカイト層をインクジェットで印刷したフレキシブルソーラーパネルを製造し、グローバルで販売しています。2024年1月のニュースによれば、同社はドイツ大手の独立認証機関からペロブスカイト型のフレキシブル太陽電池の消費者製品向けの認証を取得しました。ペロブスカイト型太陽電池は耐久性の観点で課題を指摘されることが多く、こうした認証は重要になります。なお、同社は資金調達を行っているようですが、調達金額・調達先は公開されていません。

もう1社、2010年にイギリスで設立されたOxford PV(正式名称はOxford Photovoltaics)もよく名前が挙がるペロブスカイト型太陽電池スタートアップです。同社は累計1億4,200万ドル(≒230億円)調達しています。同社はペロブスカイトとシリコンのタンデム構造を持つ太陽電池の開発を主軸に据えています。一見すると、このタンデム構造は最も合理的で当然の選択肢のように見えますが、こちらのドキュメントを参照すると、タンデム太陽電池の設計と製造の最適化には高度なエンジニアリング技術が求められるそうです。

今後の新型太陽電池競争は、主にペロブスカイト型太陽電池の領域で進んでいくことになりそうです。エネコートテクノロジーズは、経産省の資料にもバイネームで名前が挙がっており、スタートアップが貢献できる余地はまだまだあるかもしれません。

IDATEN Ventures(イダテンベンチャーズ)について

フィジカル世界とデジタル世界の融合が進む昨今、フィジカル世界を実現させている「ものづくり」あるいは「ものはこび」の進化・変革・サステナビリティを支える技術やサービスに特化したスタートアップ投資を展開しているVCファンドです。

お問い合わせは、こちらからお願いします。

今回の記事のようなIDATENブログの更新をタイムリーにお知りになりたい場合は、下記フォームからぜひ IDATEN Letters に登録をいただければ幸いです。

Comments